TAHUN 2019 jadi momen menarik bagi dunia film. Joker hadir dan langsung menyedot perhatian. Meski berangkat dari karakter komik DC, film ini justru tampil sebagai drama psikologis yang kelam—kisah tentang kesepian dan kegagalan sistem sosial. Pada tahun yang sama, Little Women yang disutradarai Greta Gerwig menawarkan perspektif feminis yang segar pada teks klasik abad ke-19.

Dua film ini sama-sama diadaptasi, sama-sama berbicara pada audiens modern, dan sama-sama memicu diskusi: apakah adaptasi hanya sekadar mengulang, atau justru bisa melahirkan karya orisinal yang baru?

Dari sini, terbit pertanyaan besar yang sering muncul: “Apakah orisinalitas cerita sudah mati?”

Di tengah banjir film dan serial adaptasi, mudah sekali berpikir bahwa dunia hiburan kehabisan ide. Novel jadi film. Film jadi serial. Komik jadi animasi. Bahkan cerita Wattpad bisa naik ke layar lebar. Rasanya industri lebih nyaman memilih yang familiar, yang sudah teruji punya pasar.

Tapi, kalau ditelusuri lebih jauh, orisinalitas mungkin tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Adaptasi bisa jadi ruang kreatif: bagaimana kisah lama dibaca ulang sesuai konteks zaman, lalu dipadukan dengan elemen baru hingga lahir makna berbeda.

Buktinya banyak. Snow White versi Grimm Bersaudara (1812) mengisahkan putri yang tertidur karena apel beracun lalu diselamatkan pangeran. Namun dalam Snow White and the Huntsman (2012), ia muncul sebagai pejuang tangguh ala Joan of Arc.

Contoh yang lebih rumit tampak pada Dune. Novel karya Frank Herbert (1965) lahir dari pengamatan sang penulis tentang Timur Tengah, ekologi padang pasir, dan obsesi Barat terhadap minyak. Nama-nama, istilah, bahkan imaji dalam Dune jelas dipengaruhi budaya Arab dan Islam: jihad, Mahdi, sampai bahasa yang menyerupai Arab. Tak heran bila banyak kritikus menyebut Dune sebagai cermin orientalisme Barat—melihat dunia Arab sebagai eksotis, misterius, dan sarat konflik sumber daya.

Ketika Denis Villeneuve merilis adaptasinya (Dune: Part One pada 2021 dan Part Two pada 2024), lapisan politik itu jadi lebih samar. Kisah perebutan “spice” di padang pasir Arrakis dipoles menjadi alegori universal tentang kolonialisme. Hanya saja, keterkaitannya dengan inspirasi awal—kolonialisme Barat di Timur Tengah—jarang muncul secara eksplisit.

Ironinya, saat Dune: Part Two rilis pada Maret 2024, dunia tengah menyaksikan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Cerita tentang bangsa yang ditindas kekuatan luar itu terasa paralel dengan kenyataan, tapi film memilih diam. Tidak ada keberanian menyentuh konteks politik mutakhir, padahal Herbert menulis novelnya justru karena kegelisahan terhadap eksploitasi dunia Arab.

Dari sini jelas terlihat: adaptasi tidak pernah netral. Ia selalu soal pilihan—mana yang aman ditampilkan, mana yang sengaja dihapus. Dune jadi contoh bagaimana estetika “Timur” bisa dijual ke pasar global, sambil menghindari resonansi politik yang dianggap berisiko.

Fenomena serupa terjadi di Indonesia. Saat Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer diangkat ke layar lebar pada 2019, banyak yang menyoroti bagaimana film itu cenderung “menjinakkan” sisi politisnya. Novel ini aslinya sarat kritik kolonialisme Belanda dan refleksi nasionalisme Indonesia, ditulis oleh penulis yang pernah diasingkan rezim Orde Baru.

Tapi dalam versi film, nuansa politik itu lebih tipis. Cerita lebih fokus pada romansa Minke dan Annelies, sementara gagasan besar tentang perlawanan dan suara rakyat tertindas makin kabur. Hasilnya, Bumi Manusia tampil indah sebagai kisah cinta sejarah, tetapi kehilangan sebagian daya gugatnya.

Baik Dune maupun Bumi Manusia sama-sama menunjukkan satu hal: adaptasi adalah proses seleksi. Tidak semua ide dibawa ke layar. Ada yang dipoles, ada yang disederhanakan, ada yang dihapus—entah karena alasan pasar, sensor, atau politik.

Di Indonesia, kita bisa menyebut banyak judul lain. Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta, hingga Dilan adalah contoh bagaimana teks sastra maupun novel populer menemukan “kehidupan kedua” di layar lebar. Setiap adaptasi membuka tafsir baru, sekaligus memicu pertanyaan lama: apakah filmnya setia pada teks? Apakah aktornya sesuai imajinasi pembaca? Atau justru, apakah filmnya sanggup berdiri sebagai karya independen?

Adaptasi bukan sekadar urusan bisnis. Ia juga menyangkut pengalaman kultural. Membaca dan menonton jelas berbeda: teks memberi ruang bagi imajinasi pembaca, sementara layar menghadirkan visual yang sudah “dipilihkan”. Perpindahan dari buku ke layar bukan cuma soal medium, tapi juga soal tafsir, pilihan artistik, bahkan politik representasi.

Itulah kenapa adaptasi selalu memantik perdebatan: mana yang lebih baik, buku atau film? Namun mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan itu?

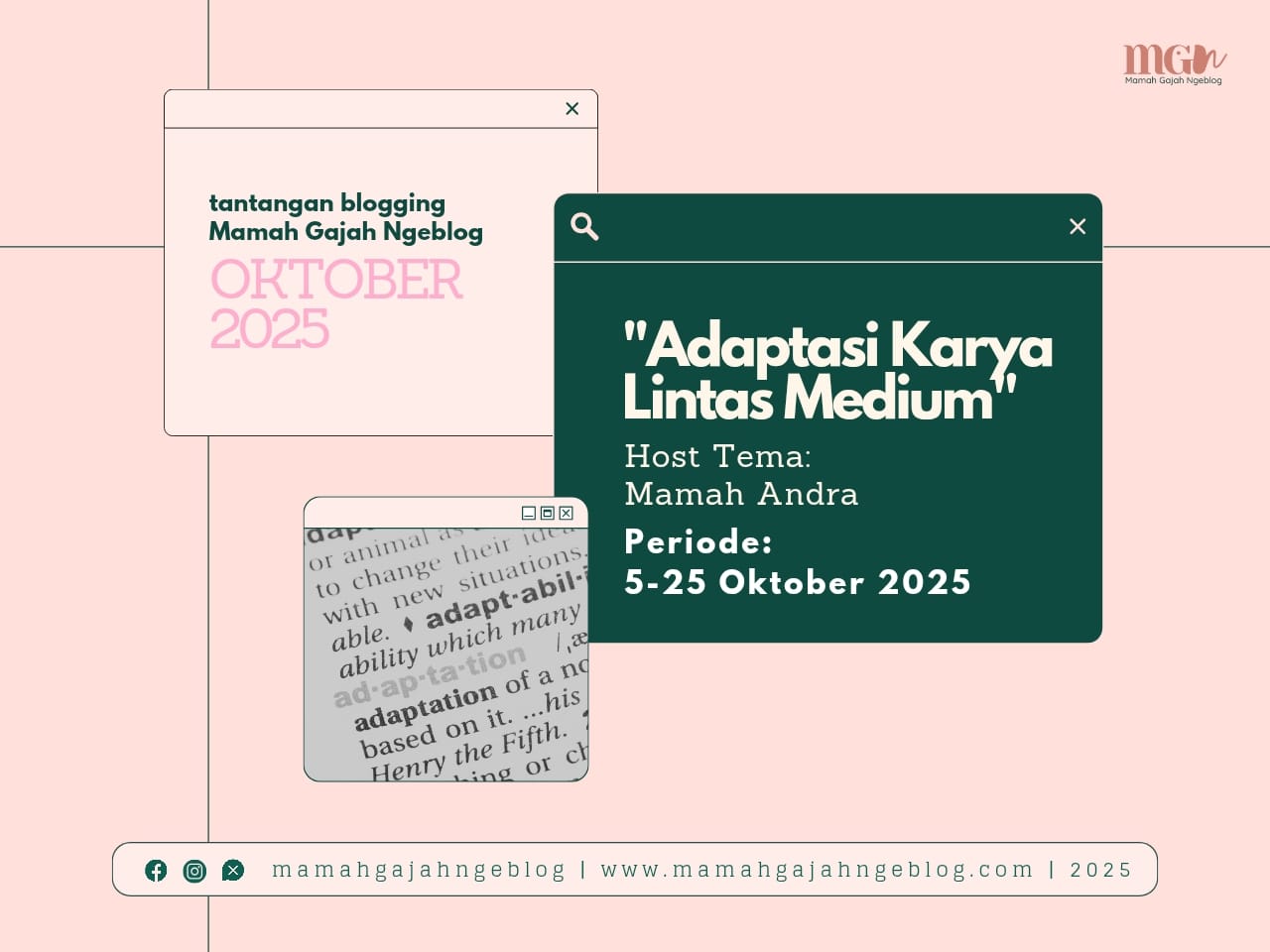

Nah, berangkat dari fenomena ini, Tantangan Blogging Mamah Gajah Ngeblog bulan Oktober 2025 dengan host Mamah Amandra M. Megarani atau lebih akrab disapa Andra mengajak komunitas menyelami lebih jauh soal adaptasi. Mamah bisa menulis pendapat, ide, atau ulasan tentang film atau serial yang berpindah medium—dari buku, komik, game, legenda, bahkan cerita viral.

Ketentuannya sederhana:

- Pilih satu film/serial adaptasi (boleh lebih kalau ada benang merahnya).

- Ceritanya bisa dari mana saja: sastra, novel populer, komik, animasi, game, lagu, tarian, legenda, Wattpad, atau bahkan utas medsos.

- Fokus pada aspek lintas medium.

- Bahas hal yang menarik menurutmu—perbedaan cerita, pemilihan aktor, musik, setting, sampai interpretasi sutradara

- Tulis dalam bentuk esai/ulasan agar lebih hidup.

- Lebih disukai jika memuat kritik sosial dan relevansinya kini.

Ketentuan Umum Tantangan Blogging MGN

- Peserta telah menjadi anggota Mamah Gajah Ngeblog dan mengisi formulis pendaftaran anggota.

- Peserta menulis tulisan blog sesuai dengan tema Tantangan Blogging bulanan MGN yang telah ditentukan.

- Peserta hanya bisa menyetor tautan tulisan yang berisi ketentuan lengkap Tantangan MGN.

- Tulisan minimal berjumlah 800 kata. Tidak ada batasan maksimal kata di tantangan kali ini.

- Periode menulis dari tanggal 5 hingga 25 Oktober 2025 (Pukul 23.59 WIB)

- Memberikan tautan ke halaman ini di pada teks ‘Tantangan Blogging Mamah Gajah Ngeblog’.

- Menaruh banner Tantangan Blogging MGN 2025 dalam artikel. Unduh di sini.

- Mengisi formulir setoran Tantangan Blogging MGN. Jika terkendala mengisi form di bawah, bisa mengisi melalui tautan ini.

Peserta mengutamakan mengisi formulir setoran, kemudian mengisi list blogwalking di dalam grup Whatsapp Mamah Gajah Ngeblog

- Tanggal 26 hingga tanggal 31 Oktober 2025 periode voting 4 kategori (relatable, unik, enak dibaca dan populer)

- Juara favorit dihitung dari total 3 kategori (relatable, unik, dan enak dibaca)

- Juara favorit pilihan Mamah Host, sesuai dengan penamaannya, tulisan yang dipilih khusus secara independen oleh Mamah Host. Akan ada 5 hadiah untuk 5 tulisan terfavorit pilihan Mamah HOST!

- Peserta dipersilahkan membagikan/mengkampanyekan pada umum untuk memilih tulisannya dalam form voting agar terpilih sebagai tulisan populer. Tulisan populer akan dihitung setiap tiga bulan sekali.

Hadiah Tantangan Blogging

- 5 Penyetor Tercepat mendapatkan badge menarik

- 10 Penyetor Tercepat mendapat tambahan poin, maksimal pengumpulan adalah 10 hari ( 14 Oktober 2025). Lima penyetor pertama akan memperoleh poin setara 3 votes dan 5 penyetor selanjutnya memperoleh poin setara 2 votes

- 10 Juara Favorit yang terpilih mendapatkan badge menarik

- 5 Mamah juara lainnya mendapatkan badge masing-masing sesuai kategorinya

- Konsisten menyetor artikel Tantangan Blogging MGN per bulan mendapatkan E-certificate setahun

- Mamah Host yang rajin mendapatkan badge menarik

III. Penutup

Adaptasi selalu menimbulkan pertanyaan menarik: apakah ia sekadar mengulang, atau justru melahirkan sesuatu yang baru? Dari buku ke layar, kita bisa melihat bagaimana cerita tidak pernah berhenti berubah. Setiap zaman punya cara berbeda untuk membacanya.

Dan kini, giliran kita menuliskannya.